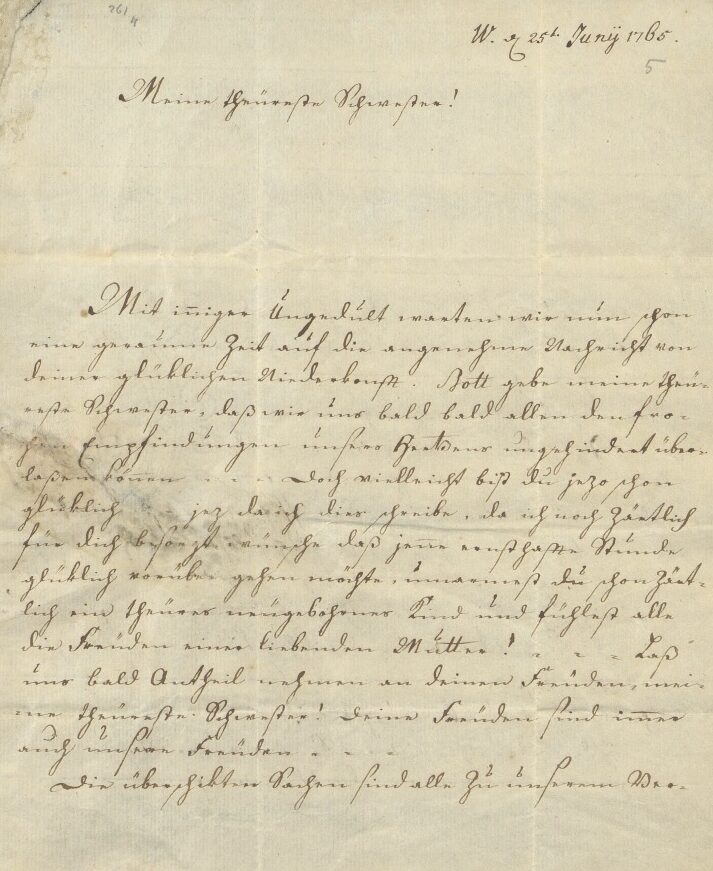

In dieser Lerneinheit geht es um eine Auseinandersetzung mit historischen Texten und historischem Sprachgebrauch anhand der Textsorte «Brief». Durch die Thematisierung der Konzepte «Textsorte», «Textsortenwissen» und «Textsortenwandel» wird das Bewusstsein für die Musterhaftigkeit von Sprachgebrauch geweckt. Gleichzeitig wird verdeutlicht, dass Sprachgebrauch sich ständig verändert und nicht zuletzt wird auch das Bewusstsein dafür geschärft, dass Bedeutung nicht nur sprachlich, über Wörter und deren Gebrauch, konstituiert wird, sondern massgeblich auch über para- und nonverbale Elemente, welche immer Teil des Sprachgebrauchs sind.

Durch ein kleines Forschungsprojekt wird neben den eher sprachanalytischen Kompetenzen zudem die kritische Auseinandersetzung mit historischen Quellen gefördert, ein historischer ‘Spürsinn’ geweckt und der intergenerationale Austausch gefördert. Die Schüler:innen erwerben in dieser Lerneinheit folglich linguistisches Fachwissen, aber auch ‘handwerkliche’ Fertigkeiten im Umgang mit sprachgeschichtlichen Quellen.

Kompetenzen: Den eigenen Sprachgebrauch reflektieren, Sprachwandel

Stufe/Niveau: U2, 1-2

Umfang: 4-5 Lektionen

Ausgewählte Literatur

Barton, D. & Hall, N. (2000). Introduction. In: Barton, D. & Hall, N. (Hrsg.), letter Writing as Social Practice (S. 1-14). John Benjamins.

Kommentar: Der Text beleuchtet die wichtige soziale Rolle, welche Briefe bei der Beziehungspflege spielen und zeigt, wie das Schreiben von Briefen in verschiedenen Kontexten genutzt wird und welche kulturellen Bedeutungen es hat.

Ehlers, K. (2004). Raumverhalten auf dem Papier. Der Untergang eines komplexen Zeichensystems dargestellt an Briefstellern des 19. Und des 20. Jahrhunderts. Zeitschrift für germanistische Linguistik 32(1), S. 1-31.

Kommentar: Der Text beschreibt, wie sich die Konventionen der Anordnung und Nutzung des Raums auf dem Papier in Briefen des 19. und 20. Jahrhunderts verändert hat. Ehlers zeigt beispielhaft, wie auch nichtsprachliche Textelemente komplexe Zeichensysteme sein können, die für Bedeutung und Kommunikation eine zentrale Rolle spielen.

Joris, E. (2007). Gemeinschaft der Gefühle: Praktiken sozialer Einbindungen in den Briefen einer liberalen Bildungsbürgerin. Zeitschrift für Geschichte 14(2), S. 47-64.

Kommentar: Dieser Text untersucht, wie eine liberale Bildungsbürgerin durch ihre Briefe nicht bloss Informationen austauschte, sondern auch soziale Beziehungen aufbaute und festigte.

Linke, A. (2019): Schreiben als Beziehungspraxis. Frauenbriefe aus dem Zürcher Bürgertum 1760-1800. Ein Entwurf. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 49(2), S. 241-258.

Kommentar: Ähnlich wie der Text von Joris beleuchtet Linke die Praxis des Briefeschreibens als zentralen Pfeiler der Pflege von gesellschaftlichen Netzwerken. Zusätzlich wird der Brief als Mittel des Ausdrucks von Emotionen zur damaligen Zeit vorgestellt.

Linke, A. & Schröter, J. (2017) (Hrsg.). Sprache und Beziehung. De Gruyter.

Kommentar: Die Beiträge in diesem Sammelband untersuchen, wie Sprache genutzt wird, um Beziehungen herzustellen, zu gestalten und zu erhalten.